La política por Guillermo Hoyos

Entrevista realizada a Guillermo Hoyos por CLEMENCIA ARANGO RESTREPO

Usted participó en el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur. ¿Cómo le fue?

Belisario me llamó, en 1984, a colaborar en la Comisión de Verificación. Le parecía relevante que participara un filósofo convencido de la necesidad de la convivencia ciudadana y de la paz. Fui a La Uribe cuatro veces. Conocí a 'Marulanda', 'Alfonso Cano', 'Raúl Reyes', 'Jojoy'. Fui copartícipe de ese proceso junto con 50 ciudadanos más de toda índole, de derecha e izquierda, políticos en ejercicio y militares retirados). Fuimos testigos de excepción de la fundación de la Unión Patriótica, una guerrilla que quiso entrar a la democracia. Fueron ellos los que hicieron la propuesta, con la firma de los siete del secretariado mayor.

Nosotros, allá en La Uribe, una noche, muertos de frío, estuvimos de acuerdo con este compromiso político. De ahí vino una visión que tengo muy crítica y es la de que los colombianos toleramos que masacraran a la Unión Patriótica. Nosotros no tenemos autoridad para pedirles, sin más, sin mostrar un cambio de actitud con respecto a la paz y a la política, que se integren a la democracia, después de lo que dejamos hacer desde una democracia fetiche.

En 1985, usted volvió a Europa dos años a profundizar en temas relacionados con la sociedad civil y el Estado de derecho. ¿Desde allí y a su regreso cómo cambió su visión sobre el país?

Desde Europa veía que en Colombia se descuadernaba el proceso de paz, aunque dejaba un balance positivo: conciencia pública, especialmente en la juventud universitaria, de la necesidad de una nueva Constitución. Regresé en 1987 y fui designado decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, en un país que se modernizaba, le apostaba más a la cultura, en el que aumentaban y se fortalecían las instituciones de educación superior y se hacían esfuerzos por ampliar la cobertura y la equidad de la educación. La séptima papeleta, resultado de más cultura política, logró que nos diéramos una nueva carta de navegación para buscar por las buenas la paz. Y no se ha podido, porque del lado de allá se radicalizaron hasta criminalizarse y del lado de acá no fuimos capaces de desarrollar el espacio político abierto por la Carta, en el que las guerrillas de toda pelambre cambiaran balas por palabras. Y cuando se trató de volver a acercar a los violentos, en el gobierno Pastrana, se rompió el proceso por la ceguera política de la guerrilla y por indiferencia de la sociedad civil.

¿Cómo ve el gobierno de Juan Manuel Santos y la Unidad Nacional?

Hay que darle una oportunidad a Santos, pero soy pesimista ante esa copia vergonzosa del Frente Nacional, la Unidad Nacional. El país avanza, simultáneamente, con sus instituciones, y la institución más importante de la democracia, el Congreso, parece tenerle miedo al debate. Para que este sea auténtico, deben manifestarse las diferencias ideológicas y políticas en la partida, para que los acuerdos con base en los diversos puntos de vista de la ciudadanía, Gobierno y oposición puedan ser leyes para todos, no simples componendas de bancadas, eufemismo para clientelas pusilánimes. El Parlamento es el lugar donde se debe hacer el debate que se está dando en las calles y en los campos, en el empeño de cambiar balas por palabras. Hay dos maneras de solucionar la guerra: una es ganando; la otra es en la lucha política, que exige que la cultura del perdón sea cultura cívica, o sea, que tenemos que saber perdonar. Si no, el círculo vicioso de la violencia no se rompe. Perdonar no significa olvidar, pero sí puede motivar la reconciliación.

¿Cómo 'darle la oportunidad a Santos'?

Santos tiene capital político para hacer un acuerdo humanitario, un diálogo de paz como se está sugiriendo. Puede ser que él responda que ya tenemos una mala experiencia y que no va a sacrificar su programa de gobierno por apostarle a la paz. La guerrilla sigue pensando en la masacre. Por eso es necesaria la virtud cívica del perdón, sin olvidar, para desbloquear situaciones políticamente, como el arte de lo posible. Las cartas de este póker deben estar cargadas de un sentido ético de política para el bien de todos los colombianos. Existen condiciones para llegar a la paz.

Por eso 500 intelectuales firmamos sendas cartas a Santos y a 'Timochenko'. La primera diciéndole al Presidente que lo aplaudimos y lo acompañamos si abre un proceso de paz. Y a 'Timochenko', diciéndole que no será un teatro como en el Caguán, que lo tomen en serio como la última carta; y garantizamos que no habrá luego una masacre.

¿Podría ser esa la salida?

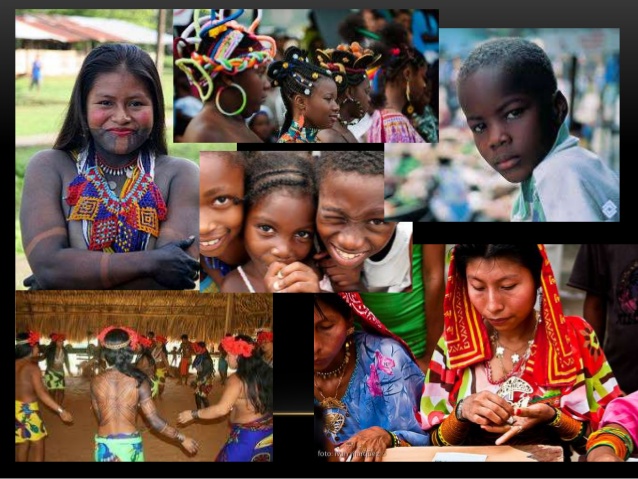

Es una visión muy esperanzadora de Colombia, pero tengo todavía una reserva fuerte frente al sector económico. Yo no creo que este sector pueda seguir en ese vanguardismo individualista y que se piense que a Colombia le va bien porque le va bien a la economía. En Colombia es necesario subordinar la economía a la política, pero a una política nacional en la que haya oposición, alternancia y un pensamiento democrático, pluralista, liberal y solidario. Esta tesis no es mía, es de José Antonio Ocampo desde que presidía la Cepal.

¿Cómo es posible pensar en la paz, con hechos como el atentado contra el exministro Londoño y el secuestro del periodista Roméo Langlois?

Son dos temas diferentes, comenzando porque lo de Langlois nos consta. De la autoría del atentado no hay certeza e incluso hay quienes señalan precisamente a los enemigos de la paz. Pero lo más importante es la actitud tanto del Gobierno como de la clase política y, sobre todo, de la ciudadanía. La solución de conflictos violentos es o a bala o con palabras (política). La cultura política, que es nuestra asignatura pendiente, nos enseña que debe haber una actitud pública en la que se opte por una solución política del conflicto, rechazando de todas formas la solución por medio de la guerra. A partir de la convicción de que la política se inventó precisamente para solucionar los conflictos que quisiéramos resolver a bala, se deben buscar las condiciones políticas para alcanzar gradualmente la paz, sin pretender primero derrotar al enemigo o ignorar cándidamente que seguirá en guerra hasta la víspera de la paz. El Estado de derecho cuenta con múltiples posibilidades y en especial con toda la legitimidad, si considera la política como imperativo ético dentro de lo posible. Claro que esto exige imaginación, sentido de negociación, cultura del perdón como virtud cívica, audacia, sensibilidad y autoridad moral, para no dejarse amedrentar por los amigos de la guerra y los enemigos de la paz.

¿Quién es G. Hoyos?

Estudió en la facultad de Teología St. Georgen, en Fráncfort.

Desde fines del 78 se retiró del sacerdocio. De 1985 a 1987, en la U. de Wuppertal (Alemania), profundizó en filosofía moral, política y del derecho.

Temas relacionados:

También te puede interesar

Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.

No hay opiniones. Sé el primero en escribir.