Autores oaxaqueños

Sor Juana Inés de la Cruz

(Juana Inés de Asbaje y Ramírez; San Miguel de Nepantla, actual México, 1651 - Ciudad de México, id., 1695) Escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento.

Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres años, y a los ocho escribió su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada por su talento y precocidad, a los catorce fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora.

Sor Juana Inés de la Cruz

Pese a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en un convento de las carmelitas descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, parece que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales: «Vivir sola... no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros», escribió.

Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora (cuya obra introdujo en el virreinato), y también del nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad. En su celda también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro (en los que se aprecia, respectivamente, la influencia de Luis de Góngora y Calderón de la Barca), hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.

Perdida gran parte de esta obra, entre los escritos en prosa que se han conservado cabe señalar la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, había publicado en 1690 una obra de Sor Juana Inés, la Carta athenagórica, en la que la religiosa hacía una dura crítica al «sermón del Mandato» del jesuita portugués António Vieira sobre las «finezas de Cristo». Pero el obispo había añadido a la obra una «Carta de Sor Filotea de la Cruz», es decir, un texto escrito por él mismo bajo ese pseudónimo en el que, aun reconociendo el talento de Sor Juana Inés, le recomendaba que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres.

En la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (es decir, al obispo de Puebla), Sor Juana Inés de la Cruz da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento «no sólo les es lícito, sino muy provechoso». La Respuesta es además una bella muestra de su prosa y contiene abundantes datos biográficos, a través de los cuales podemos concretar muchos rasgos psicológicos de la ilustre religiosa. Pero, a pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó profundamente; tanto que, poco después, Sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa.

Firma autógrafa de Sor Juana

Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en el año 1695. La poesía del Barroco alcanzó con ella su momento culminante, y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se publicaron en España en tres volúmenes: Inundación castálida de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz (1689), Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz (1692) y Fama y obras póstumas del Fénix de México (1700), con una biografía del jesuita P. Calleja.

La poesía de Sor Juana Inés de la Cruz

Aunque su obra parece inscribirse dentro del culteranismo de inspiración gongorina y en ocasiones en el conceptismo de Quevedo, tendencias características del barroco, el ingenio y originalidad de Sor Juana Inés de la Cruz la han colocado por encima de cualquier escuela o corriente particular. Ya desde la infancia demostró gran sensibilidad artística y una infatigable sed de conocimientos que, con el tiempo, la llevaron a emprender una aventura intelectual y artística a través de disciplinas tales como la teología, la filosofía, la astronomía, la pintura, las humanidades y, por supuesto, la literatura, que la convertirían en una de las personalidades más complejas y singulares de las letras hispanoamericanas.

Juana Inés a los quince años de

edad, antes de tomar los hábitos

En la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz hallamos numerosas y elocuentes composiciones profanas (redondillas, endechas, liras y sonetos), entre las que destacan las de tema amoroso, como los sonetos que comienzan con "Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba" y "Detente, sombra de mi bien esquivo". En "Rosa divina que en gentil cultura" desarrolla el mismo motivo de dos célebres sonetos de Góngora y de Calderón, no quedando inferior a ninguno de ambos. También abunda en ella aquella temática ascética y mística que desde el renacimiento español había cuajado en obras cimeras como las de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz; en este grupo, la fervorosa espiritualidad de Juana se combina con la hondura de su pensamiento, tal como sucede en el caso de "A la asunción", delicada pieza lírica en honor a la Virgen María.

Sor Juana empleó las redondillas para disquisiciones de carácter psicológico o didáctico en las que analiza la naturaleza del amor y sus efectos sobre la belleza femenina, o bien defiende a las mujeres de las acusaciones de los hombres, como en las célebres "Hombres necios que acusáis". Los romances se aplican, con flexibilidad discursiva y finura de notaciones, a temas sentimentales, morales o religiosos (son hermosos por su emoción mística los que cantan el Amor divino y a Jesucristo en el Sacramento). Entre las liras es célebre la que expresa el dolor de una mujer por la muerte de su marido ("A este peñasco duro"), de gran elevación religiosa.

Mención aparte merece Primero sueño, poema en silvas de casi mil versos escritos a la manera de las Soledades de Góngora en el que Sor Juana describe, de forma simbólica, el impulso del conocimiento humano, que rebasa las barreras físicas y temporales para convertirse en un ejercicio de puro y libre goce intelectual. El poema es importante además por figurar entre el reducido grupo de composiciones que escribió por propia iniciativa, sin encargo ni incitación ajena. El trabajo poético de la monja se completa con varios hermosos villancicos que en su época gozaron de mucha popularidad.

El teatro y la prosa

En el terreno de la dramaturgia escribió una comedia de capa y espada de estirpe calderoniana, Los empeños de una casa, que incluye una loa y dos sainetes, entre otras intercalaciones, con predominio absoluto del octosílabo; y el juguete mitológico-galante Amor es más laberinto, pieza más culterana cuyo segundo acto es al parecer obra del licenciado Juan de Guevara. Compuso asimismo tres autos sacramentales: San Hermenegildo, El cetro de San José y El divino Narciso; en este último, el mejor de los tres, se incluyen villancicos de calidad lírica excepcional. Aunque la influencia de Calderón resulta evidente en muchos de estos trabajos (como la de Lope de Vega en su compatriota Juan Ruiz de Alarcón), la claridad y belleza del desarrollo posee un acento muy personal.

La prosa de la autora es menos abundante, pero de pareja brillantez. Esta parte de su obra se encuentra formada por textos devotos como la célebre Carta athenagórica (1690), y sobre todo por la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691), escrita para contestar a la exhortación que le había hecho (firmando con ese seudónimo) el obispo de Puebla para que frenara su desarrollo intelectual. Esta última constituye una fuente de primera mano que permite conocer no sólo detalles interesantes sobre su vida, sino que también revela aspectos de su perfil psicológico. En ese texto hay mucha información relacionada con su capacidad intelectual y con lo que el filósofo Ramón Xirau llamó su "excepcionalísima apetencia de saber", aspecto que la llevó a interesarse también por la ciencia, como lo prueba el hecho de que en su celda, junto con sus libros e instrumentos musicales, había también mapas y aparatos científicos.

De menor relevancia resultan otros escritos suyos acerca del Santo Rosario y la Purísima, la Protesta que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios y algunos documentos. Pero también en la prosa encuentra ocasión la escritora para adentrarse por las sendas más oscuras e intrincadas, siempre con su brillantez característica, como vemos en su Neptuno Alegórico, redactado con motivo de la llegada del virrey conde de Paredes.

A causa de la reacción neoclásica del siglo XVIII, la lírica de Sor Juana cayó en el olvido, pero, ya mucho antes de la posterior revalorización de la literatura barroca, su obra fue estudiada y ocupó el centro de una atención siempre creciente; entre los estudios modernos, es obligado mencionar el que le dedicó el gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. La renovada fortuna de sus versos podría adscribirse más al equívoco de la interpretación biográfica de su poesía que a una valoración puramente estética. Ciertamente es desconcertante la figura de esta poetisa que, a pesar de ser hermosa y admirada, sofoca bajo el hábito su alma apasionada y su rica sensibilidad sin haber cumplido los veinte años. Pero la crítica moderna ha deshecho la romántica leyenda de la monja impulsada al claustro por un desengaño amoroso, señalando además como indudable que su silencio final se debió a la presión de las autoridades eclesiásticas.

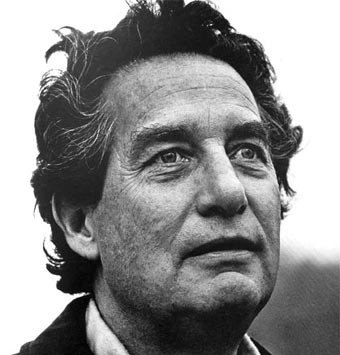

Octavio Paz

(Ciudad de México, 1914 - id., 1998) Escritor mexicano. Junto con Pablo Neruda y César Vallejo, Octavio Paz conforma la tríada de grandes poetas que, tras el declive del modernismo, lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. El premio Nobel de Literatura de 1990, el primero concedido a un autor mexicano, supuso asimismo el reconocimiento de su inmensa e influyente talla intelectual, que quedó reflejada en una brillante producción ensayística.

Octavio Paz

Nieto del también escritor Ireneo Paz, los intereses literarios de Octavio Paz se manifestaron de manera muy precoz, y publicó sus primeros trabajos en diversas revistas literarias. Estudió en las facultades de Leyes y de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Sus preocupaciones sociales también se dejaron sentir prontamente, y en 1937 realizó un viaje a Yucatán con la intención de crear una escuela para hijos de trabajadores. En junio de ese mismo año contrajo matrimonio con la escritora Elena Garro (que le daría una hija y de la que se separaría años después) y abandonó sus estudios académicos para realizar, junto a su esposa, un viaje a Europa que sería fundamental en toda su trayectoria vital e intelectual.

En París tomó contacto, entre otros, con César Vallejo y Pablo Neruda, y fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia. Hasta finales de septiembre de 1937 permaneció en España, donde conoció personalmente a Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, Antonio Machado y a destacados poetas de la generación del 27, como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Además de visitar el frente, durante la Guerra Civil española (1936-1939) escribió numerosos artículos en apoyo de la causa republicana.

Tras volver de nuevo a París y visitar Nueva York, en 1938 regresó a México y allí colaboró intensamente con los refugiados republicanos españoles, especialmente con los poetas del grupo Hora de España. Mientras, trabajaba en un banco y escribía diariamente una columna de política internacional en El Popular, periódico sindical que abandonó por discrepancias ideológicas. En 1942 fundó las revistas Tierra Nueva y El Hijo Pródigo.

Desde finales de 1943 (año en que recibió una beca Guggenheim para visitar los Estados Unidos) hasta 1953, Octavio Paz residió fuera de su país natal: primero en diversas ciudades norteamericanas y, concluida la Segunda Guerra Mundial, en París, después de ingresar en el Servicio Exterior mexicano. En la capital francesa comenzó su alejamiento del marxismo y el existencialismo para acercarse a un socialismo utópico y sobre todo al surrealismo, entendido como actitud vital y en cuyos círculos se introdujo gracias a Benjamin Péret y principalmente a su gran amigo André Breton.

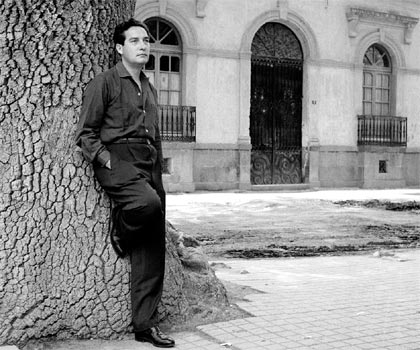

Octavio Paz

De nuevo en México, fundó en 1955 el grupo poético y teatral Poesía en Voz Alta, y posteriormente inició sus colaboraciones en la Revista Mexicana de Literatura y en El Corno Emplumado. En las publicaciones de esta época defendió las posiciones experimentales del arte contemporáneo. En la década de los 60 volvió al Servicio Exterior, siendo destinado como funcionario de la embajada mexicana en París (1960-1961) y más tarde en la de la India (1962-1968); en este último país conoció a Marie-José Tramini, con la que se casó en 1964. En 1966 editó con José Emilio Pacheco y Homero Aridjis la antología Poesía en movimiento. Cerró su actividad diplomática en 1968, cuando renunció como protesta contra la política represiva del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz frente el movimiento democrático estudiantil, que culminó con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Ejerció desde entonces la docencia en universidades americanas y europeas, a la vez que proseguía su infatigable labor cultural impartiendo conferencias y fundando nuevas revistas, como Plural (1971-1976) o Vuelta (1976). En 1990 se le concedió el Nobel de Literatura, coronación a una ejemplar trayectoria ya previamente reconocida con el máximo galardón de las letras hispanoamericanas, el Premio Cervantes (1981), y que se vería de nuevo premiada con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (1993).

La poesía de Octavio Paz

El grueso de la vasta producción de Octavio Paz se encuadra en dos géneros: la lírica y el ensayo. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. A grandes rasgos cabe distinguir tres grandes fases en su obra poética: en la primera, el autor pretendía penetrar, a través de la palabra, en un ámbito de energías esenciales que lo llevó a cierta impersonalidad; en la segunda entroncó con la tradición surrealista, antes de encontrar un nuevo impulso en el contacto con lo oriental; en la última etapa de su trayectoria lírica, el poeta dio prioridad a la alianza entre erotismo y conocimiento.

En Libertad bajo palabra (1949), Octavio Paz agrupó diversos libros escritos entre 1935 y 1947. Las primeras composiciones respondían a una estética neorromántica y a fuertes preocupaciones sociales; pero pronto se añadió una temática existencial, que giraba en torno al sentimiento de soledad, los problemas de su tiempo, la comunicación, la posibilidad del amor... Siguiendo ese camino, su poesía devino un instrumento de conocimiento de sí mismo y del mundo; en suma, una poesía de signo metafísico.

Pero pronto el descubrimiento del surrealismo le enseñaría el poder liberador de la palabra y, con la valoración de lo irracional, la posibilidad de devolverle al lenguaje unas dimensiones míticas. Se produjo así, paralelamente y como dijo el propio Octavio Paz, un regreso a la vanguardia y un retorno a la palabra mágica. Ambas direcciones se materializaron en los poemas que van desde ¿Águila o sol? (1949-50) a una extensa y magistral composición titulada Piedra de sol (1957), construida a partir de los mitos aztecas del tiempo circular.

Señalada a menudo como una de sus obras maestras, Piedra de sol se sitúa en una encrucijada de su trayectoria lírica: el poema condensa por un lado sus preocupaciones históricas y existenciales, y anticipa por otro su obra posterior. Se compone de 584 endecasílabos (la misma cifra que los años del calendario azteca) de gran densidad y poderosas imágenes, tras los cuales el poema vuelve al principio. Esta estructura circular no impide el avance de las indagaciones del poeta, referidas al amor, al individuo y al sentido de la historia y del mundo.

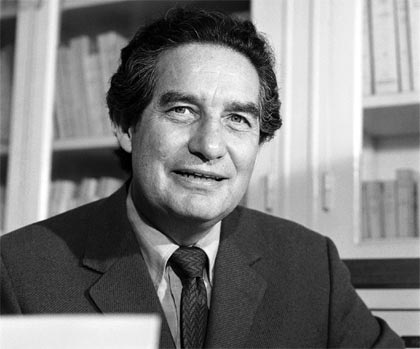

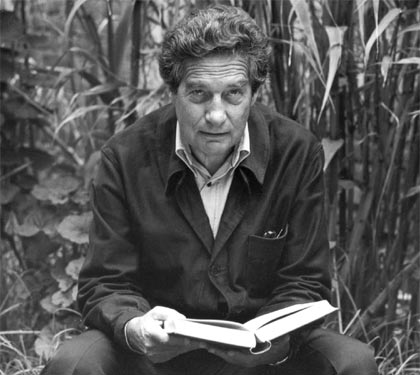

Octavio Paz

En Salamandra (1962), que recoge poemas escritos entre 1958 y 1961, Octavio Paz incrementó lo irracional y lo esotérico. Se trata de una poesía que intenta "mostrarnos el otro lado de las cosas", a partir de una exploración sobre nuevos poderes de la palabra. El resultado, salvo en ocasiones, es un hermetismo lleno de sugestiones. Ladera este (1962-1968) es fruto, por una parte, de su interés por la cultura oriental, de la que surgen nuevas dimensiones esotéricas. Por otra parte responde al contacto de Octavio Paz con el estructuralismo lingüístico, que le lleva a fundamentar la creación poética en la misma escritura. Estamos ante la liberación máxima del lenguaje, ante una expresión poética en que las palabras alcanzan una máxima autonomía, desgajadas a veces de todo sustrato lógico.

El poeta experimenta además con nuevos recursos de presentación y de tipografía; buen ejemplo de ello sería el largo poema Blanco (1967), dispuesto en tres columnas que pueden leerse de distintas formas. Por esa vía experimental, Octavio Paz publicó en 1969 dos libros de poesía "espacial" (o visual): Topoemas y Discos visuales. Son intentos de crear una nueva percepción del mensaje cuyos precedentes se remontan a Apollinaire y a las vanguardias de entreguerras.

Muy distinto es Pasado en claro (1975), libro constituido por un único, largo y bellísimo poema, de lenguaje más sobrio (pero de inusitada densidad), destinado a bucear en su conciencia, en su vida y en su palabra. Compendio de sus inquietudes y vivencias creadoras, esta segunda obra maestra condensa en su parte final su visión del lenguaje como "fundador de realidad", como instrumento con el que el hombre crea y se crea: tras su largo periplo a través de las palabras en busca de realidades supremas y de su propia realidad, el poeta se define, en el último verso, como "la sombra que arrojan mis palabras".

De sus libros posteriores cabe destacar Vuelta (1976) y Árbol adentro (1987). Formado por poemas escritos entre 1969 y 1975, el título del primero alude al regreso del poeta a México tras una larga permanencia en Europa y Oriente. Árbol adentro reúne los poemas compuestos por el autor después de la publicación de Vuelta y se divide en cinco partes, algunas de las cuales insisten en sus constantes temáticas: la meditación sobre la muerte (en la tercera) o el amor (en la quinta, que da título al libro).

Obra ensayística

Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y gran impulsor de las letras mexicanas, Paz se mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política y social del país. Tanto la curiosidad insaciable como la variedad de sus intereses y su aguda inteligencia analítica se hicieron patentes en sus numerosos ensayos, que cubrieron una amplia gama de temas, desde el arte y la literatura hasta la sociología y la lingüística, pasando por la historia y la política. La enjundia, la profundidad y la sutileza caracterizan estos textos.

De tema literario son El arco y la lira (1959), profunda reflexión sobre la creación poética, y Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1982), completo estudio sobre la obra y la compleja personalidad de Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana del siglo XVII. La identidad mexicana es en cambio el tema de El laberinto de la soledad (1950) y Posdata (1970).

El mono gramático (1974), que participa a un mismo tiempo de la reflexión y el poema en prosa, indaga en la esencia del lenguaje y constituye un testimonio de su atracción hacia Oriente; el título alude al jefe de los monos Hanuman, uno de los principales personajes del Ramayana. Tiempo nublado (1983) se ocupa de la situación política y social contemporánea. En Los privilegios de la vista (1987) se encuentran sus apreciaciones sobre las artes plásticas.

De sus últimos ensayos cabe destacar La llama doble (1993). La obra recorre la literatura universal en busca de la génesis de la idea poética del amor, el amor cortés provenzal, del que halla precedentes en las milenarias religiones indias y chinas y en el helenismo (con su fusión de Oriente y Occidente). Después de los poetas provenzales, el cristianismo desarboló el amor cortés; la pasión carnal, consumación del amor, fue relegada en favor de la divinización del objeto amado (Dante, Petrarca y el neoplatonismo).

Según el autor, hubo que esperar a la Revolución Francesa para que el amor recobrase su humanidad en manos de poetas y prosistas. Pero en el mundo moderno, la revolución sexual de 1968 condujo al fin del alma a manos del materialismo científico; dicho de otro modo, el amor ha sido víctima de la crisis de la idea de persona: un pesimismo extremo cierra esta obra. Otros títulos de su abundante producción ensayística son Cuadrivio (1965), Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo (1967), Conjunciones y disyunciones (1969), Los hijos del limo (1974), El ogro filantrópico (1979) y Hombres de su siglo (1984).

Temas relacionados:

También te puede interesar

Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.

No hay opiniones. Sé el primero en escribir.